「自分は理科が大好き!」を原点に「理科の学校」を築き、根づかせる――「理科教育助成」実施校の先生に聞く(第7回)福岡市小学校理科研究会、福岡県福岡市立香椎東小学校、香椎小学校

香椎東小学校元校長の大村健二先生(右)と香椎小学校元校長の高原和幸先生(左)。

学校を「理科の学校」にして、根づかせる――。この課題は、学校全体でとりくむ必要のあるもの。大きな労力も必要となります。実際、学校の先生たちは、理科教育に力を入れる学校をどのように築きあげ、どのように根づかせるのでしょうか。

今回、私たちは、お二人の元校長にお話をうかがうことができました。福岡市香椎東小学校(東区)で2010(平成22)年から4年間、校長を務めた大村健二先生と、香椎小学校(同)で2011(平成23)年から4年間、校長を務めた高原和幸先生です。ともに「理科が大好き」を自負するお二人は、校長就任後、ほかの先生たちをリードし、理科教育に力を入れる学校を築きあげました。両校はいまも理科教育の研究を熱心に進めています。日産財団は、香椎東小学校に2011年度と2016年度の理科助成を、また香椎小学校に2014年度の理科助成をおこない、両校を支援してきました。

先生たちにどのように理解を得て、理科教育に力を入れる状況をつくり、そしてそれを根づかせるか。大村先生は「人事」や「節目」、高原先生は「決断」や「スモールステップ」といったキーワードを挙げます。秘訣を詳しくうかがってみます。

「理科が大好き」どうし、教材研究を通じて「盟友」に

――はじめに、大村先生と高原先生に、先生になられた経緯をうかがいます。

大村健二先生(以下、敬称略) 子ども時代から理科が大好きで、小学3年生のとき、すでに目覚まし時計を分解したりして親に叱られていました(笑)。クラスの先生にも「理科室の準備は出来ています! 今日も実験やろうよ!」とねだったりしていましたね。

その後、電気通信大学で機械工学を学びました。そしてメーカーに就職し、製造機械の設計をやっていましたが、「コストのかけ過ぎだ」などと言われ、挫折感を覚えながら転職を決意しました。

親戚には学校の先生が2人いて、夏休みに教え子たちに勉強を教えたり川遊びを手伝いました。「こんな仕事もあるんだ。自分みたいな理科好きな子が育ってくれれば」と思い、学校の先生になりました。

高原和幸先生(以下、敬称略) 私は、小学生のとき理科の好きな先生と出会えたことが大きかったですね。その先生は牛乳瓶を持ってきて、牛乳からバターを作ったり、青写真の実験で水を流すと、きれいな青の写真が浮かび上がるのを体験せてくれたりしました。「理科っておもしろいな」と思うようになり、理科の先生になることをめざしました。

その後、福岡教育大学の小学校理科教育課程を卒業し、学校の先生になりました。

――お二人は、どのように知り合われたのですか。

大村 学校の先生になって、実験をしたり教材づくりをしたりしていましたが、さらに理科のことを勉強したいと思い、福岡市教育センターが開いている理科教育講座に通うことにしたんです。そこで、高原先生が講師をされていて、そこからの出会いですね。

大村先生は、香椎東小学校の校長在任中の2012年から2013年、日産財団理科教育助成を活用し「学び合う喜びを実感する生活科・理科学習」という研究を牽引し、第2回理科教育賞の大賞受賞を導いた。2014年の学校教員退任後も「理科が大好き」の思いそのままに、サイエンスコーディネーターとして、学校、PTA、子ども会、教育委員会の活動を支えている。福岡市科学館の教育アドバイザーもつとめ、理科教育を支えている。

高原 私が講師をしていたのは、福岡市教育センターの先生から「理科教育講座があるから講師をしないか」とお声をかけていただいたからです。その講座では、次月の授業の進め方や教材開発など、実際すぐ役立つようなことを先生たちが学びあっていました。

大村 高原先生は、キャベツを餌にモンシロチョウの幼虫をたくさん集めて、「みなさん持って帰っていいよ。冷蔵庫にいれておけば、教室で孵化しますよ」なんて言ってくれて。懐かしいですね。

「好きなことをやる」は、理科の先生になってからも

――高原先生も大村先生も、福岡市小学校理科研究会(小理研)という会にも所属し、運営にも深く携わってこられました。2014年の日産財団主催第2回理科教育賞では、同会が選考委員特別賞を受賞してもいます。この小理研という会は、どのような活動の場ですか。

高原 理科のサークルでは理科教育講座で話す内容について、理科好きの先生みんなで揉みあっていました。先生たちが集まって、近々おこなう講座に向けての自分の話を聞き、「こうしたらいいよ」とアドバイスもくれて。その成果を、さきほどの理科教育講座で話す、といった流れでした。

高原先生は、小理研の会長もつとめた。日産財団2011年度理科教育助成を活用し「自然を調べるよさを味わう生活科・理科学習」というテーマの研究を小理研でリードし、同会の第2回理科教育賞を受賞を導いた。2014年の学校教員退任後も、大村先生の後を受け福岡市科学館の教育アドバイザーなどとして活躍中。とくに野鳥が好きで、大濠公園などで観察会などにも携わる。

大村 ほかの県や市の研究会は、全国小学校理科研究会という全国大会につながる活動をしようというものですが、福岡の理科の大先輩方は「自分たちのレベルで、もう立派なものなんだ」という独特のプライドを持ってありましたから。小理研は原田収先生たちの活動を発展的に受け継ぐかたちで、市教育センターの下支えをしながら実践力をつけてきました。

小理研はいわば「意欲の塊」のような集団なんです。運営のモチベーションは「仕事や昇進のため」でなく「理科が好きだから」。理科のことであればなんでも相談できるし、ほかの先生に自慢もする。好きなことを好きなところでやるのが「福岡市の風」なんです。

高原 大村先生は、いろんなことをよく覚えているねぇ(笑)。

二人はおたがいに「盟友」と認めあう仲。

「子どもたちを国際人に」とよびかけ、みずから教壇に立ち理科の楽しさを伝える

――大村先生も高原先生も「理科が大好き」ということがよく伝わってきます。そんな先生方は、それぞれ福岡市立香椎東小学校と香椎小学校の校長に着任され、ともに学校を理科教育の研究校に築きあげてこられました。どのように「理科の学校」にされたのか伺いたいと思います。

まず、校長着任当時の理科教育に対する機運はどのようなものでしたか。

大村 福岡市東区では一時期、理科教育に力を入れていた学校もありましたが、その後は立ち消えとなっていました。人口約30万人を抱える区でありながら、理科をリードする学校が1校もありませんでした。

高原 おなじ福岡市内でも早良区や南区には理科教育に力を入れていた学校が多くあって「東区にも拠点をつくって理科教育を振興しなければ」という思いはありました。大村先生が「僕は香椎東でやるぞ」とおっしゃったので「よし。僕も香椎でやる」と思いました。

――理科に力を入れる学校にするということを、どのように先生たちに説明し、浸透させていったのでしょうか。

大村 それまで香椎東小学校では国語教育の研究に取り組んでいたのです。コミュニケーションを通じて子どもたちが学びあうというテーマで。そうした学びの土台をすでにつくってくれていたんですね。

そこでまず、着任初年度は先生たちに「国語で培われたコミュニケーションの力を、自分自身の好きな教科に生かしてください」と言いました。「体育でも、音楽でも、もちろん理科でも」と。

それを経て「いざ理科を研究の中心に」となったとき、私は先生たちにこう言いました。「この学校の子どもたちを日本を支えていくような国際人に育てましょうよ。先生たちの力で子どもたちのコミュニケーション力はつきました。あとは、問題解決力の育成です。問題に何度もチャレンジできる教科は理科しかありません」と。

こうして先生たちに納得していただき、着任2年目から学校として理科の研究にとりくみはじめたのです。

――高原先生はいかがでしたか。

高原 香椎小学校も1998(平成10)年に福岡市指定の研究発表会を国語を題材におこなった実績もあり、国語に力を入れていました。「国語中心から理科中心に転換するとなると、先生たちの戸惑いもあるだろう」と思っていました。そこで、「ものづくり」に取り組めば先生方も受け入れやすいと考えました。

まず、着任初年度の3学期に、6年生の授業1単元を私自身が受けもつことにしたんです。単元の内容としっかりひもづけて、「ものづくり」をみんなで楽しむような授業を計画しました。理科の学校に決定したのは1年目の最後の職員会議です。その時に自作の振り子の玩具を提示し、「ぴったり1秒ごとに振動する振り子時計を作るにはどうすればいいかな。やってみようか」と子どもたちに投げかければ意欲的に取り組みます」と具体的にものづくりの楽しさをイメージできるようにしました。先生たちにも「おもしろい」と思っていただけ、理科の研究に賛同する先生も出てきました。

そして、2年目の最初の職員会議では学校経営方針の説明をする際、先生たちに「電気の熱で発泡スチロールを切る」実演を示したんです。そして「『であう』『さぐる』『いかす』それぞれに、ものづくりを活かすことができます」と話し、先生たちに納得してもらいました。1月にテーマを理科に変えようと決めてから3か月の勝負でしたね。

演示で使ったのとおなじ道具・材料を高原先生に持参・演示していただいた。高原先生の言う「であう」「さぐる」「いかす」は、香椎小学校が2015年から2年間、日産財団理科教育助成を活用してとりくんだ「学ぶ喜びを味わい、確かな力が育つ指導法の研究」でしくんだ学習過程でもある。

教材をつくり、楽しい授業を展開

――大村先生も高原先生も「導き方」を明確に企図し、実践されたのですね。理科研究校となって以降、とくに力を入れた点はどのようなところでしたか。

大村 子どもたちが「友だちに伝えたい! 学びあいたい!」という気持ちになるには感動することが大切です。香椎東小の先生たちには「子どもたちが『こんなことに気づいた』と感動する教材を開発しようよ」と言ってきました。先生たちも、楽しみつつ、がんばっていただいたと思います。

また、運営面では、教頭・教務主任とテーマ主任に大きな役割を果たしていただけたと思っています。細やかに指導や調整をしてくれたり、学年ごとの研究の進み具合を捉えてフォローしてくれたり、さまざまな動きをしてくれました。

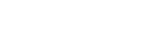

大村先生が校長だった時期に香椎東小学校で取り組んだ前述の研究「学びあう喜びを実感する生活科・理科学習」のようすと、児童対象のアンケート結果。アンケートでは理科と生活科ともに学びについて肯定的な答が増えた。(写真提供:香椎東小学校/参考:香椎東小学校プレゼンテーション資料をもとに作成)

高原 香椎小では、理科・生活科・特別支援教育の研究を進めていかねばなりません。それぞれ教科は違っても共通して取り組んでいく必要がありました。その点でも「ものづくり」は合っていました。活動の場をつくり、目的をもって活動できるようにすれば、ものづくりを生かした授業が展開できるのだという結論に達しました。

実際の特別支援教育の授業では、子どもたちに「よく回る風車を作ろう」という目的をもたせ、風車づくりに取り組ませました。子どもたちに羽に手を当てさたり、「紐を使ったらいいよ」とヒントをあたえたりして、風車の回転をとらえる取り組みをさせました。子どもたちからは「(風車が速く回ると)羽がおまんじゅうみたいに丸く見えるね」といった表現もしてくれました。

先生はつい、特別支援教育、理科、生活科それぞれを切り離して考えてしまいがちです。でも、すべて、ものづくりでつながるのだということを先生たちに意識づけることが大事だと思いましたね。

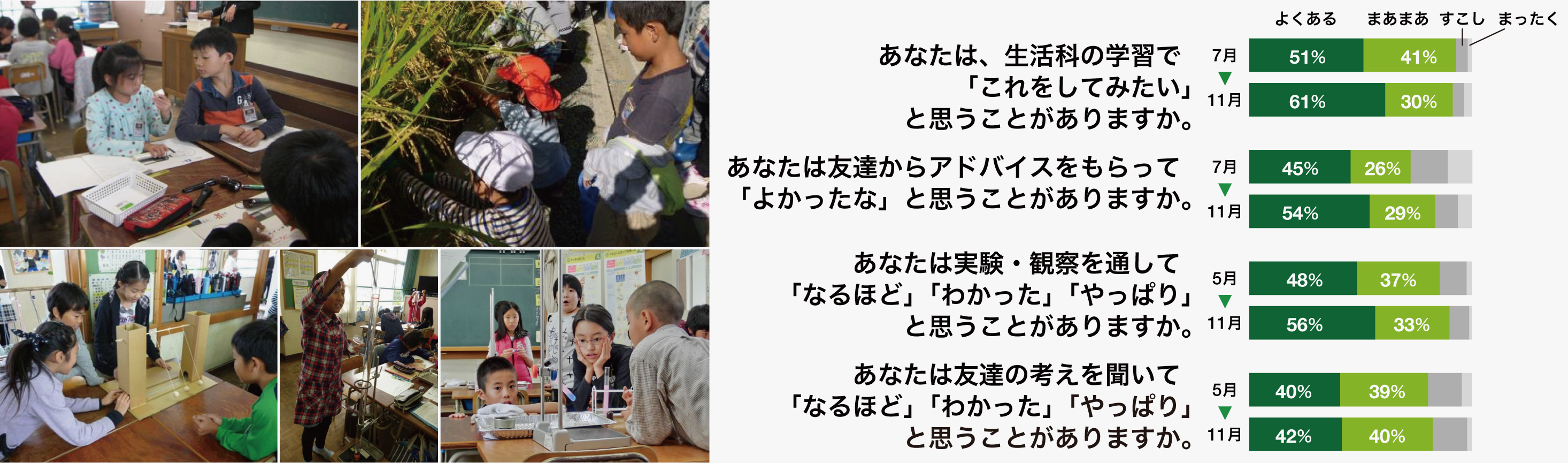

香椎小学校の前述の研究「学ぶ喜びを味わい、確かな力が育つ指導法の研究」のとりくみのようすと、児童対象のアンケート結果。ものづくりで授業の効果を高めた。なお、同校は2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智さんの母校でもある。(写真提供:香椎小学校/参考:香椎小学校成果報告書をもとにグラフ作成)

「人事」と「節目」の大切さ

「決断」のあとは「スモールステップ」で

――大村先生と高原先生が校長を退任されたあとも、両校で理科教育の研究はしっかり根づいていると聞きます。秘訣はなんでしょうか。

大村 まず、「人事」です。校長として教育委員会に、計画を示しながら「今後わが校は大切な時期を迎えます。リーダーが必要なんです」と伝えたりもしました。トップリーダーたる校長と、理科って楽しいという雰囲気をつくってくれる先生。こうした人たちが学校から絶えぬようにすることは大切です。

もうひとつ、とりくみの「節目」を設けることも、モチベーションの維持に大切と考えています。「節目」というのは、教育研究発表会や実践発表の場を途切れることなく設定すること。また、取り組みの結果を明らかにすることです。子どもたちへのアンケートなどで成長を見える化することが重要です。教育研究発表会は、私の校長在任中は順番的に回ってこない仮設定が示されていましたので、香椎東小で開けるよう調整してもらいました。そして、発表までに子どもたちへのアンケートと見取りで成長を把握し「日産財団からの助成により、このような成果を出しました」と報告することが出来ました。

理科教育に力を入れる状況をせっかく築いたのですから、かならず継続させなければならないという思いで取り組んできました。

高原 地域の方々に「この学校は“理科の学校”なんだ」と認識していただくことは大事だと思います。香椎小学校は2018年に創立130周年を迎えましたが、記念式典で香椎小学校の大橋先生と西村先生の二人と私とで、大きな空気砲をつくって飛ばすようなサイエンスショーを地域のみなさんにも見ていただくなどしました。

それと、振り返って思うのは、最終的には校長の「決断」次第で、学校は変わるということです。そして決断をしたあとは、先生たちのコンセンサスをとるため次になにが必要なのかを考え、「スモールステップ」を積み重ねていくことです。公開授業のあと、担当の先生に「こうしたらもっとよくなるよ」と感想を書いて全職員に渡したりもしました。

いかに先生たちに「これは子どもたちもよろこぶだろう」と、やりがいと楽しさをもってもらうか。そういう状況になるように校長としてサポートしていくことが大事だったと思います。研究を継続していただいている歴代の校長先生をはじめテーマ主任・職員には感謝しています。