「未来のリーダー教室」修了者の企画で自校での特別授業が実現しました

2024(令和6)年10月28日(月)、東海大学付属高輪台高校で特別授業がおこなわれました。同校の生徒が、日産財団「未来のリーダー教室」の参加・修了を機に企画してきた「corporate teaching」を実現させたものです。ふだん学校で学ぶことのできないことを、自校の多くの生徒たちと分かちあえた様子でした。

「未来のリーダー教室」の学びを学校の仲間にも伝えたい

この特別授業は、総合的な探究の時間の2時間分を使ったもの。3年生の浅生蓮さんが野口大輔先生と企画しました。きっかけは、「未来のリーダー教室」で体験した「学校で学べない考え方」を、自校の仲間たちにも伝えたいと望んだことにあります。「テクノロジー&イノベーション」セッションでの日産自動車・上田哲郎さんの講義や、「SF思考」セッションでの興味ある言葉の掛けあわせ体験などが「いまの時代に合っている」と感じ、「こうした学びを広げたい」と考えました。企画名の「corporate teaching」は、社会で必要となるスキルなどを企業の人に教えてもらうことを指しますが、これも浅生さんが「SF思考」で編みだした言葉・概念です。

2023年8月の「未来のリーダー教室」展開編に参加した浅生さん(右奥)

講師は企業工学者、AIをめぐる「警鐘」を聞く

授業の当日、第1会議室に1年生・3年生のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)クラスの60人以上の生徒が集まりました。

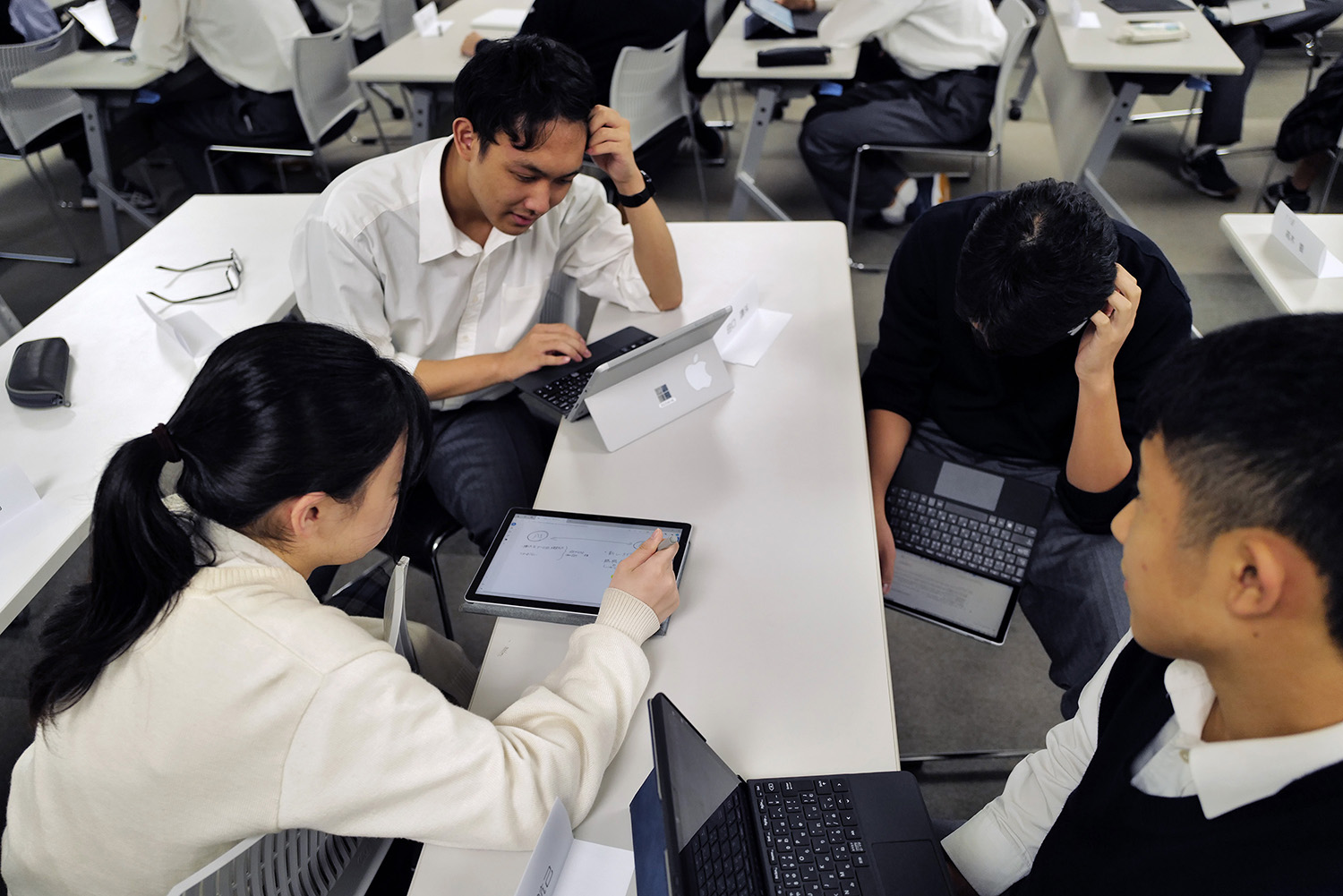

授業にのぞむため集まってくる生徒たち

1時間目は、上田さんによる「未来のクルマの作り方」の講義です。「支配されないぞ」という「Punk」の精神こそが、情報技術の革新に重要と語られます。そして、目標達成型の「テクノロジー」とは対極的な、寄せ集めの材料で新したなものを生みだしていく「ブリコラージュ」の考えを「未来のクルマ」づくりに取り入れているといった設計思想が語られました。

上田哲郎さんによる講義。上田さんは1990年に日産自動車入社。1999年に筑波大学経営政策科学研究科で博士号(システムズ・マネジメント)取得。2007年横浜ラボ設立。2017年よりエキスパートリーダー

講義は、人工知能(AI)の話題へ移っていきます。

「2015年ごろ、単純作業はAIに置きかわるから人間は創造的な仕事をしようといわれていました。ところが、作曲家、コピーライター、インテリアデザイナー……創造的な仕事がAIのやることに置きかわっている。これが現実です」

「最先端の議論では、AIが身体をもつようになり、デジタルの世界からフィジカルの世界に出てくるのではといわれます。いよいよSFの世界になろうとしています」

「ノーベル賞を受賞したジェフリー・ヒントンは、AIには素晴らしい可能性があるが、同じくらいの労力が、AIがもたらす悪影響を抑える、あるいは防ぐために注がれるべきと述べています。『サピエンス全史』の著者ノア・ハラリは、これから手にする大きな力をどう使うか、人類に賢明な選択をしてほしいと述べています。工学者はより一層、心にPunkを持たないとなりません」

講義風景。生徒たちからさまざまな反応が見られた

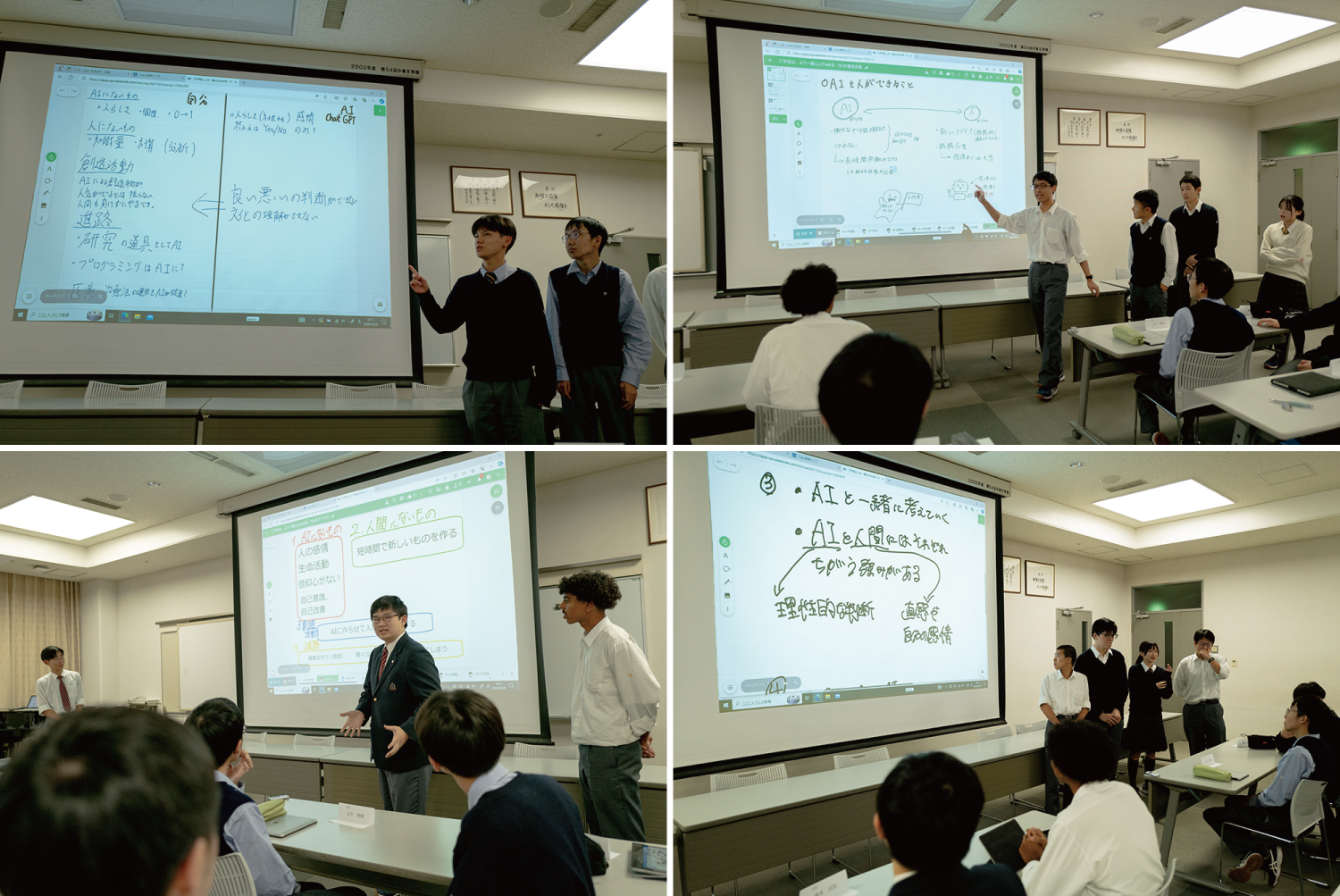

人だからできることや、AIの進路への影響を議論して発表

2時間目はグループワークとプレゼンテーション。上田さんから出された「AIにはできない人ならではの部分とは」「あなたの進路にAIはどのような影響を与えるか」といった問いをもとに4人1グループで話しあって発表するものです。浅生さんが生徒たちに手順を伝え、「3年生は1年生を引っ張ってください」とよびかけました。

グループワーク。3年生と1年生で構成。パワーポイントやclassiノートに書き込んでいく

いよいよ発表です。各グループから、AIにない人ならではの部分として「芸術・スポーツなどの個性を重んじるもの」「0→1の創造力」「信仰心」などさまざまな考えが出ました。進路への影響については「(AIが)正確性や緻密な作業が求められる職業に活用される」「人とAIが協力して創造する! あくまでAIは補助」などの考えが出ました。各グループの発表ごとに、浅生さんが「人にできることと、ChatGPTにできることで分けて考えたということですね」などと振り返って整理します。

グループごとのプレゼンテーション(一部)

最後に上田さんからメッセージが贈られます。「AIにできないことをあげてもらいましたが、すでに特許を得たり論文を書いたり、実はけっこうAIができていることもあります。事態はもうちょっと深刻かもしれません。みなさんには、ぜひもう一歩、踏み込んでほしい」

2時間の授業はまさに、ふだん学校で学ぶことのできない刺激的な内容だったようです。上田さんの講義に時に笑い、時に真剣な表情となる生徒たちの姿が印象的でした。生徒の一人に感想を聞くと「人間の営みのなかでAIは生まれたので、AIと共存するように考えていこう思うようになりました」と答えてくれました。

「企画を行動に移せたのは自分にとって大きな一歩」

授業後、企画・実行した浅生さんに感想を聞きました。

「未来のリーダー教室で体験したような学びの機会を、ぜひ学校のみんなにもシェアできたらと思って企画しました。準備段階では、野口先生・上田さん・日産財団スタッフのみなさんとの調整やメールのやりとりなどを経験し、社会人の方々が日々していることって大変なんだなと感じましたが、こうして企画を行動に移せたのは自分にとって大きな一歩でした」

浅生蓮さん。2024年10月まで生徒会長をつとめた

野口先生にも感想を伺いました。

「浅生さんは、学校で教えてくれないことを教わるんだという意識をぶれずに持ちつづけました。私たち教師からすれば挑戦的な企画を立ててきたなと思いましたが(笑)、社会では教科の枠に当てはまらない力も必要ですから、よい視点を持ったと思います。授業がこうして実現して、よかったと思います」

野口大輔先生。教科は国語科を担当

「未来のリーダー教室」の修了者たちは、学んだことを実行に移したり、身のまわりに広げたりといったアクションの段階に歩みを進めています。これからも日産財団は「未来のリーダー教室」を展開するとともに、修了者たちの活動や、アルムナイメンバーの企画実行をさまざまなかたちで支援してまいります。