女性に選ばれ定着する「土木」めざし次世代を育成――土木技術者女性の会

第7回リカジョ育成賞 準グランプリ

「リカジョPR⼤作戦 〜おもしろさ発⾒!⼥性技術者による⼟⽊のススメ〜」

インタビュー:土木技術者女性の会 副会長 深瀬尚子さん 企画広報局長 青木治子さん 前企画広報局長 村上育子さん(実施日:2024年9月28日)

土石・木材・鉄材などを使って道路・鉄道・河川・橋梁・港湾などを造る建設工事を「土木」といいます。これらのインフラストラクチャーはだれもが使うものでありながら、土木の仕事に就く女性の比率は5%ほどにとどまっています。1982年に発足し、現在500名以上の会員がいる「土木技術者女性の会」は、「土木を含む理工系分野に携わる人の男女比を50:50に」という大きな目標を掲げ、土木が女性の就職分野として選ばれるよう、小学生から大学生の次世代育成に注力しています。同会はこの取り組みで、日産財団「第7回リカジョ育成賞」の準グランプリを受賞しました。

このたび、副会長の深瀬尚子さん、企画広報局長の青木治子さん、前企画広報局長の村上育子さんに、同会の「リカジョPR⼤作戦」の取り組みについて詳しくお話を聞くことができました。子どもや保護者の興味を引きそうな周辺のことがらからイベントに誘い、イベントを通じて土木の魅力が伝わるようにするといった「作戦」の数々を伺うことができました。

土木など理工系に携わる人の男女比「50 : 50」が目標

――「土木技術者女性の会」についてご紹介いただけますか。

深瀬尚子さん(以下、敬称略) 1982年に発足した、全国の土木技術者が運営に参加している団体です。国内外に約500名の会員がおり、属する業種・職種は、建設、コンサルタント、官公庁、学校など多岐にわたります。

取材に応じる「土木技術者女性の会」のみなさん。(左)副会長の深瀬尚子さん。大学工学部で地震波伝播モデルを研究。JR西日本に就職。現在、出向先のJR西日本コンサルタンツで工事前調査などを担当。(中)企画広報局長の青木治子さん。大学工学部で土の強度計測法を研究。現在、日本ピーエスにて、橋梁工事の現場監督を担当。(右)前企画広報局長の村上育子さん。大学工学部で土木工学を専攻。現在、鹿島建設で工事管理を担当。

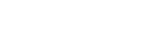

深瀬 発足当時から活動内容のひとつに掲げているのが次世代育成です。就職支援冊子『Civil Engineerへの扉』を発行しており、いま第4弾を準備しているところです。また、「女子学生向けのキャリアセミナー」を継続的に開催したり、⼯業⾼等専⾨学校への出前講座を実施したりして、土木の世界ではたらいている女性技術者の姿を見て、話を聞いてもらう機会をつくってきました。

これらの活動や、女性活躍推進の社会的な流れがあり、土木分野に就職する女性は増加傾向にあります。さらに、大学生よりも低学年へのアプローチが大切と考え、2018年から女子中高生などを対象とした内閣府男女共同参画局の事業「夏のリコチャレ」に参画しています。

当会の最終目標は、「土木を含む、理工系分野に携わる人の男女比が50:50になること」です。土木工事でつくる道路、水道、鉄道、トンネルなどのインフラ設備は、日常生活で男女関係なく使っているにかかわらず、土木分野に従事する女性技術者の比率は2020年で5.5%にとどまっています。この状況を改善していかなければなりません。

これまでのリカジョPR(画像提供:土木技術者女性の会)

土木の世界へと誘う「リカジョPR 大作戦」を展開

――次世代育成の活動として、「リカジョPR 大作戦」を展開されてきたそうですね。ねらいなどをご紹介いただけますか。

深瀬 四つの柱で作戦を遂行しています。「① 防災など⽣活に⽋せない⾝近な土木に気づいてもらう」「② 総合⼯学ともいわれる土木への興味・関⼼を高めてもらう」「③ ⼥性土木技術者との交流で将来の選択肢の一つにしてもらう」「④ 市民生活や日本国土を守る分野でリカジョが活躍していることを紹介する」の四つです。これらの対象者となるイベント参加者たちの感想や要望を伺い、改善をはかりながら「作戦」を続けています。

――実際の活動内容についてお聞きします。小中学生を対象とした活動には、どのような実践例があるでしょうか。

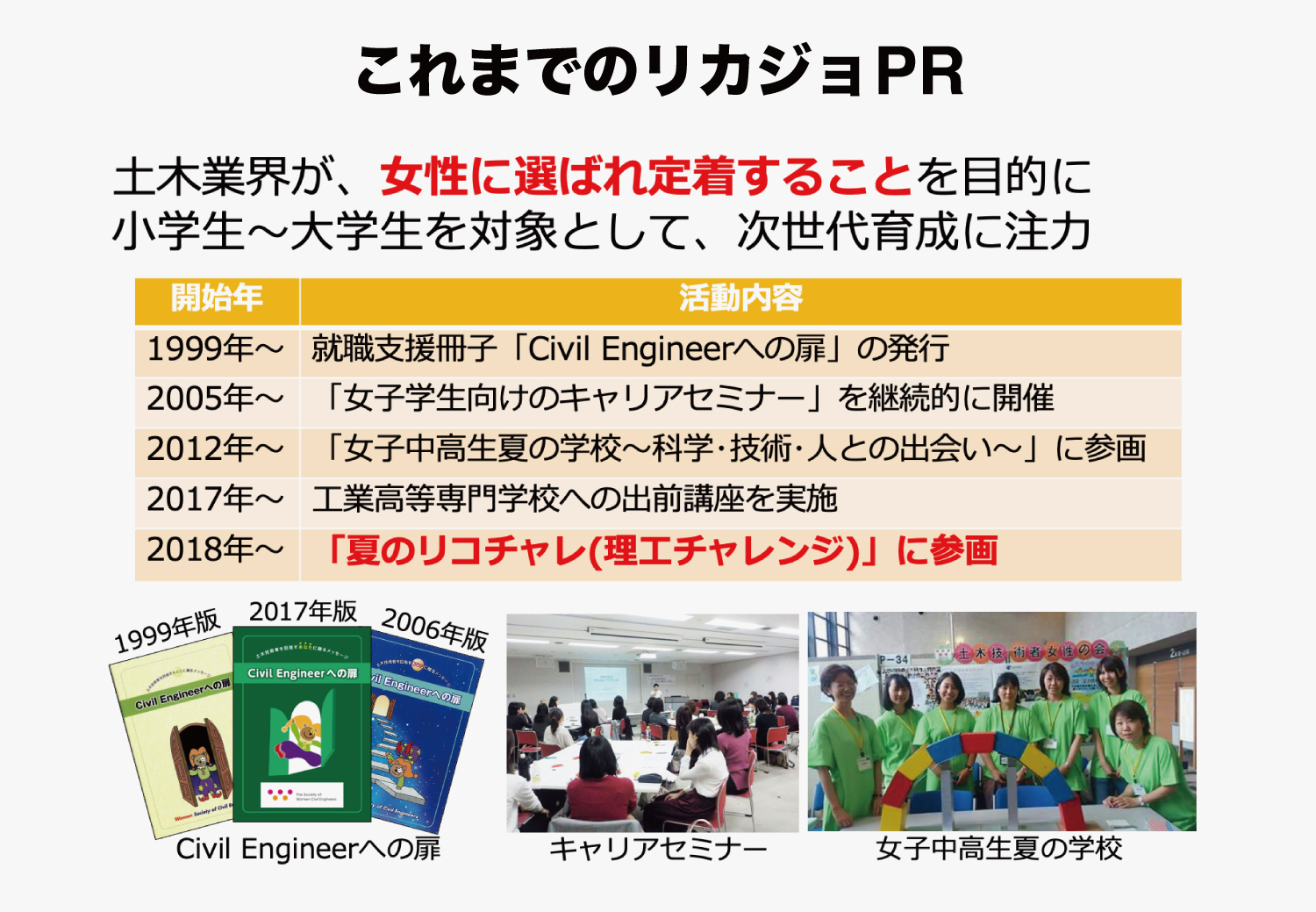

青木治子さん(以下、敬称略) 一例として、当会の中部支部が2024年8月に開催した「ドボジョと学べる!防災ワークショップ」を紹介します。夏のリコチャレ登録イベントのひとつです。最近は、防災へのみなさんの興味・関心が高まっているので、防災を入口に、土木の世界に入りやすいようにしました。ペーパークラフトなどを使って家の揺れ方などを実験したり、施設内のコーナーで地震や水害を体験してもらったりしました。女性技術者といっしょに土嚢をつくって水を溜めて、土嚢のはたらきを感じてももらいました。すこしでも防災から土木へと話を結びつけるようにしています。

リカジョPR 作戦その1(画像提供:土木技術者女性の会)

青木 ほかに、「高速道路の工事現場を見てみよう!」というイベント名で現場見学会もしています。東海環状自動車道の七五三高架橋を小学生たちに見てもらいました。共催者のひとつであるNEXCOの担当者に高速道路と一般道のちがいを説明していただいたり、マスコットキャラクター「みちまるくん」を呼んでいただいたりしました。

小中学生とともに保護者や先生のみなさんに、土木について大切さや仕事の種類を知ってもらうことが、これらの活動のねらいにあります。

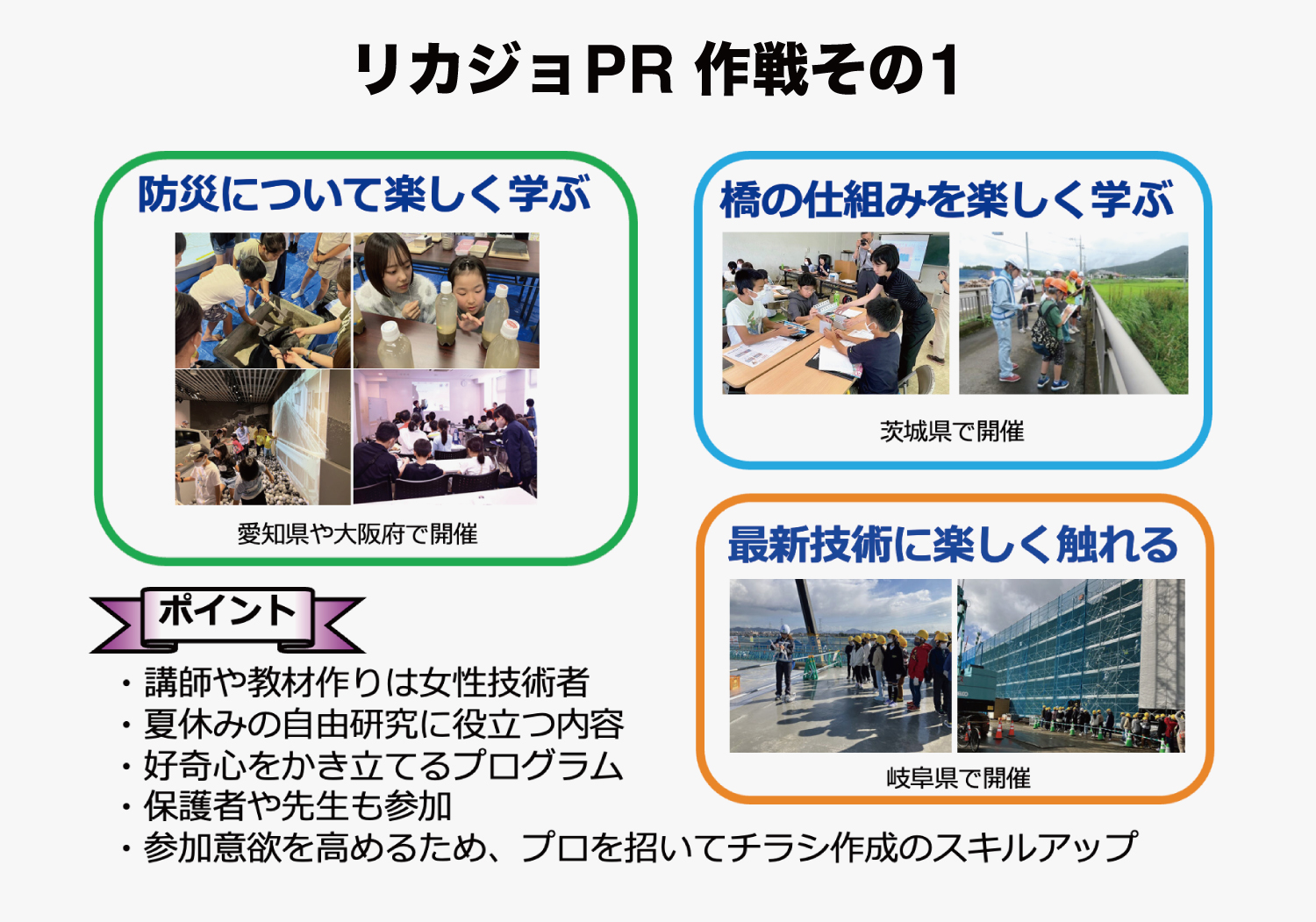

――高校生や高等専門学校生を対象とした活動はどのようなものでしょうか。

青木 工業高等専門学校の1年生に対して、私たちの会員の女性技術者が講義を例年おこなっています。進路の視野に土木がある程度入っている高専生たちに向けて、設計会社やコンサルタント会社など多様な業種の会員が講師となり、仕事内容やその魅力を伝えています。重機に乗るだけでなく、最近はドローンでも作業をするといった進歩を動画で説明しています。

リカジョPR 作戦その2(画像提供:土木技術者女性の会)

青木 高校生や高専生の年代には、自分たちが進みたい方向を見つけるきっかけや、それに向かってがんばろうといった意識の足がかりをあたえることを意識しています。

以前はこうしたイベントで生徒・学生たちに触れると男女のちがいを意識しているようでしたが、最近は男女のちがいを感じていない人が増えたと感じます。むしろ私たちが若い人から学ぶこともあります。

「自由研究の提出物に」で集客アピール

――次世代育成の活動で、とくに工夫している点はどのようなところですか。

青木 イベントを告知するためチラシをつくりますが、当会のロゴマークをつくってくださった南部真有香さんに、情報が伝わるデザインの基本的な方法を教えていただいています。

深瀬 当初は、参加者がなかなか集まらないイベントもあり、思案して案内のデザイン性を高めるなどしました。また、地域の学校の校長先生が集まる定例会があると知り、そこに乗りこんで「イベントを周知してほしい」と伝えたら、参加者が増えましたね。対象となる人たちに、いかに知ってもらうかが大事だと思っています。

青木 学校のお休み中に、お子さんと保護者の方が参加するようなイベントでは、体験したことが自由研究の題材になるということを伝えてもいます。ワークシートをつくって配り、そこに書き込めば、そのまま自由研究の提出物にできるようにしています。

家の模型とワークシート。自由研究の題材にもなる(画像提供:土木技術者女性の会)

深瀬 それと、さまざまな女性技術者が活躍していることを知ってもらうため、会員にはその企業・団体の作業着姿でイベントに参加してもらっています。見た目の異なる色とりどりの作業着を身につけた女性技術者が並ぶと、参加者の親御さんたちの印象に残るものと思います。お子さんと親御さんで「かっこよかったね」「土木っていうのもいいんちゃう」と会話が弾むことを期待しています。

参加の動機はさまざまでも「土木への興味」を高めて帰ってもらえる

――「リカジョPR 大作戦」の成果をお聞きします。

深瀬 「夏のリコチャレ」の際にアンケートをとったところ、参加の前後で「土木に興味がない」が半減し、「興味がある」が増えました。参加の理由は「夏休みの宿題に」「鉄道に興味があって」「かわいいイラストの案内を見て」といったものであっても、イベント参加中に土木のおもしろさを体感してもらい、土木に興味をもって帰っていただくことができているものと思います。

青木 高専の先生からイベントの後日、生徒たちの就職相談にまた乗ってくれないかとご連絡をいただくこともありました。実際に土木の分野で仕事をしている技術者の話には説得力を感じていただいたのだと思います。こうした形で土木の世界を若い人たちに伝える発展のしかたもあります。

「でっかいもの」をみんなで造れるという魅力

――最後に、みなさんが感じている「土木の魅力」をお聞きします。

深瀬 「でっかいもの」をみんなで造れることですね。私の場合は地下鉄などになります。大勢の方が関わり、難工事であればあるほど関係者どうしで意見がぶつかり合ったりもありますが、それを乗りこえて大きなものを造りあげたときは、「みんなと造れてよかった!」となります。こうした経験を何度も得られるのが魅力です。

青木 施工者の企業名とともに自分の名が橋などに刻まれたりします。そこが私は好きですね。こんなこともありました。手がけた橋で、車道しかない橋の隣に歩道橋を架けたところ、たまたま子どもが川を覗いているシーンを見ることができました。子どもが立ち止まって川を覗き込める、安心した空間を作れたことが、うれしい経験です。

村上育子さん 土木の仕事を通じて「社会貢献できた」と感じられることがなによりです。土木があってこそ私たちは生活を送れますし、土木の力があってこそ災害をできるかぎり抑えられます。土木で社会貢献できるということを、より多くのみなさんに理解していただき、土木の価値をより高めていければと思います。