「一人1実験」で子どもたちみんなを「授業の主体者」に――「理科教育助成」実施校の先生に聞く(第5回)福岡県筑後市立水田小学校

筑後市立水田小学校校長の塩山卓司先生。

「理科教育助成」実施校の先生にお話を聞くシリーズの第5回として、私たちは福岡県筑後市にある市立水田小学校を訪問しました。

2010年度の理科教育助成(実施期間は2011年1月から2年間)において、水田小学校は「身に付けた知識や技能を活用させ、子どもの思考力を高める理科学習指導の研究」に取組み、子どもたちの学習に対する意識変容を導きました。この取組やその発表が評価され、水田小学校は「第1回理科教育賞」(日産財団主催)で大賞を受賞してもいます。

子どもたちの思考力を高めるために、水田小学校の先生たちは理科の授業の変革に取組みました。「一人1実験」「構造的な板書」「理科ノート指導」といった創意工夫を重ね、子どもたち一人ひとりが授業での「主体者」になるように仕向け、思考力の向上を図っていったのです。

当時、教頭として先生たちをリードし、現在は同校の校長を務めている塩山卓司先生に、子どもたちが主体的に授業に臨むことの大切さや方法について、話を伺いました。

先生も子どもも「経験」が減少

――塩山先生は、長らくの小学校の先生のキャリアのなか、この水田小学校で教頭を務めたうえで、その後、校長になられたとお聞きします。

塩山先生(以下、敬称略) はい。私は2012年、13年と、この水田小学校で教頭を務めました。その後、3年間、別の小学校で勤務してから、2016年より水田小学校に、今度は校長として赴任しました。36年間、小学校教師をつとめ、2018年度が最後の1年となります。

私は高校を卒業して福岡教育大学に進みました。実家のある熊本県の学校教諭になるか、福岡県の学校教諭になるか、どちらかを望んでいましたが、実家に比較的近い地区の学校に着任できそうだったこともあり、福岡県の小学校教諭になりました。

私自身は体育の教諭だったんです。体育もそうだし、理科もそうだとわかりましたが、近年、子どもたちに習得させる内容が減ってきていることには問題意識をもってきました。自分が小学生だった40数年ほど前、理科の授業は週4時間あり、うち2〜3回は実験をしていた記憶があります。「経験」する機会が、子どもたちも、先生のほうも、減ってきていると思います。

「一人1実験」で子どもみんな「主体者」に

――水田小学校は、日産財団の理科教育助成で、「身に付けた知識や技能を活用させ、 子どもの思考力を高める生活科・理科学習指導の研究」を実施なさいました。このテーマで取組んだ背景や経緯はどのようなものでしたか?

塩山 水田小学校の子どもたちは素直な子が多く、基礎的な学力も保っていました。ただ、その基礎の部分を活かして、もう一つ上のレベルに行くには「まだこれから」といった状況でした。「基礎の学力を使って、次のレベルへ」と考えたとき、理科の授業が大切になると考えたのです。理科では、身のまわりの事象を題材に類推したり、検討したりし、子どもたちの思考力を養うのにふさわしい教科だからです。

そこで、日産財団からの理科教育助成に応募して、支援金を受けることができました。

――「思考力を高める」ため、実際の取組ではどんなことをされたのですか?

塩山 子どもたちの思考力を高めるには、子どもたちがみんな「主体的」になる必要があります。そうした考えから、研究の取組では、理科の実験を一人ひとりが自分で手を動かして実験に取組む「一人1実験」を実施しました。安全面の確保がむずかしい実験は、二人でペアになることもありましたが、基本的には一人で実験に臨みます。

「一人1実験」のようす。(右下)一人ずつの実験結果をみんなでプロットしていくと、全体の傾向が見えてきた!(写真提供:筑後市立水田小学校)

「一人1実験」は、モノがないと実現しません。日産財団の助成があったからこそ、ミニコンロ、ビーカー、アルコールランプなどの実験器具や、それらを収納するケースなどを買い揃えることができました。人数分を購入しなくても、2人で交代して実験器具を扱うといったことで工夫しました。

――一人の子どもが、自分だけでその実験に取組むことの意義はどのようなものでしょうか?

塩山 ほかの子が実験で手を動かしているのを、横で見ているだけでは、「こうなったのは、どうしてだろう」といった疑問や好奇心は芽生えづらいものです。自分が実験の「主人公」になって、自分で確かめることで、どういう結果になるか考えるし、実験結果に対して「おお!」と驚きもする。こうしたプロセスが思考力の向上には欠かせません。ですので私もほかの先生たちも「一人1実験」にこだわりました。

――「一人1実験」では、どのような成果がありましたか?

塩山 たとえば、「コイルのまき数と磁力の関係を調べよう」という目あてでおこなう電磁石の実験では、みんながおなじようにコイルを巻いても、巻き方の強弱があったりして、人それぞれ磁力のデータが異なることがあります。これを、一人ひとりが結果をグラフのなかにプロットしていくと、その子の結果も含む「全体の傾向」が見えてくるわけです。子どもたちは、自分の結果を得るとともに、全体の傾向を把握することができる。こうした経験が理科の学習では大切だと思います。

水田小学校は、2012年の「第1回理科教育賞」で大賞を受賞。「ほかの先生たちと苦労してプレゼンテーションを準備した甲斐がありました。賞金は、50インチテレビやレーザープリンタに使いました」(塩山先生)。

「構造的な板書」と「ノート」を対応

――取組では、ほかに先生が黒板に書く板書のしかたや、子どもたちのノートのとりかたについても工夫されたそうですね。

塩山 はい。板書とノートづくりは小学校における学びの基盤だと考えています。子どもたちは黒板に書いてあることを見て、授業内容を整理し、理解しますから。それに、子どもたちが書いたノートの内容やつぶやきなどを見て、われわれは子どもたちの理解度などを判断するものです。

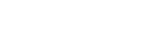

そこで、理科の授業における一連の思考パターンを黒板で表現することにしたのです。「一時間の学習の流れに即した構造的な板書」とよんでいます。先生は、1時間の授業の流れに沿って「学習の目あて」「見通し」「観察・実験」「結果の整理」「結果の分析」「考察」「まとめ」と、板書を展開するようにしたのです。子どもたちは授業で得た知識を整理できますし、思考のしかたも身につけることができます。

――子どもたちのノートづくりの指導についてはいかがですか?

塩山 先生がおこなう「構造的な板書」と、子どもたちのノートづくりは基本的に対応するように指導しました。

構造的な板書とノートの例。対応関係が明確になっている。(写真提供:筑後市立水田小学校)

それとともに、ノートを「分析の場」と位置づけました。授業で「実験の結果」を考察するとき「分析タイム」を設けて、子どもが課題に対して見出した結果に対し、気づいたことやわかったことをノートに書かせていったのです。予想(仮説)と結果を比較することで、因果の関係づけなどをおこない、自然の事象のきまりを見出すことをねらいとしました。

理科の授業を受ける3年生から6年生まで、先生の板書のしかたや子どものノートのとりかたなどを統一させました。やはり、ある先生の授業だけは優れているといったことでなく、どの先生もから授業を受けても、子どもたちが一定以上の成果を得られる「品質の保証」が大事と考えてのことです。

「原型」をつくり、授業で実践する

――「一人1実験」「構造的な板書」「理科ノート指導」。こうした取組を、学校全体としてどう進めてこられたのでしょうか?

塩山 当時の理科の主任だった30歳代の椎窓敏広先生(現・福岡教育大学附属久留米小学校理科教諭)が、いま紹介したような取組の「原型」をつくりました。それを、20歳代で若手のホープだった平井陽伸先生(現・筑後市立羽犬塚小学校教諭)はじめ、ほかの先生たちが、授業で実践していきました。

水田小学校にかぎった話ではありませんが、「理科の授業は理科のスペシャリストである専科の先生がやればいい」といった向きがあり、理科の授業をしない担任が増えていました。しかし、先生が理科離れすれば、子どもたちは理科離れしてしまいます。専科でない先生も、理科の授業に積極的に臨むべきだと思います。

ただし、だれもが理科のスペシャリストになれればよいですが、高度なレベルを目標に掲げても、現実的には浸透はしないものです。そこで、椎窓先生を中心に「最低限これだけはやりましょう」「授業のポイントはここです」と統一を図っていきました。ベクトルを揃えることにはみんな腐心しましたね。

水田小学校の校舎。2018年時点では各学年2クラスと、支援学級クラスの全13クラス。九州新幹線の筑後船小屋駅が開業し、地域の人口は増えている。(写真提供:筑後市立水田小学校)

取組で得た「レガシー」の継承を

――取組の前と後で、子どもたちの思考力に変化はありましたか? 成果はありましたか?

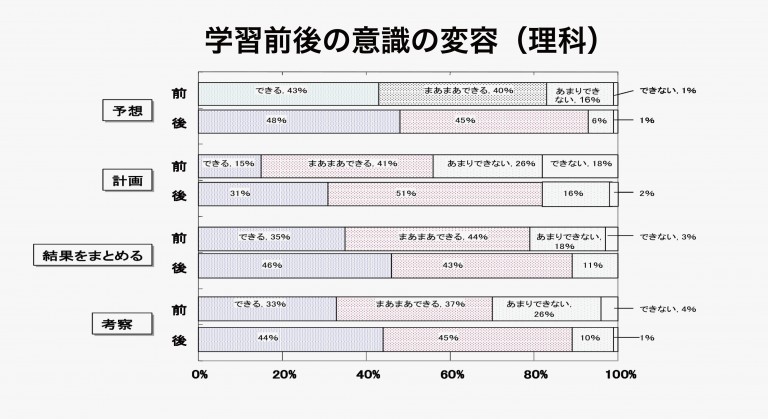

塩山 成果はあったと考えています。子どもたちに学習前後の意識の変容を聞いたところ、「予想」「計画」「結果にまとめる」「考察」のいずれも、取組後のほうが「できる」「まあまあできる」と答えた率が増えました。

学校で調査した、学習前後の意識の変容。いずれの項目でも「できる」「まあまあできる」の率が増えた。(資料提供:筑後市立水田小学校)

やはり「一人1実験」で、子どもたちみんなが「主体者」になれたことが大きかったのだと思います。

――理科教育助成の期間は終了していますが、その後、現在にかけての理科の授業はどうなっていますか?

塩山 助成の期間に取組んできたことは、ある程度は継承されていると思います。ただし、実験で使うものは、消耗したり、壊れたりするものです。補充していかなければなりません。

「主体的に学ぶという基本を、ほかの教科でも展開すれば、理科で培ってきたことがさらに生きていくと思います」と塩山先生。

人という点では、理科助成を受けていた期間から水田小学校にいる先生は、私を含めて2人だけになってしまいました。離任した先生たちが新たな赴任先で取組を継承していくのはよろこばしいことです。この水田小学校でも「核」となる部分を継承していかなければなりません。

水田小学校に新たに着任した先生たちにも、文化をつないでほしいと思っています。理科準備室を掃除するときは、先生たちが総出で備品の整備などをしているんですよ。全員に備品を見てもらうことで「理科準備室にはこんなものがあるんだ。これだけ揃っているんだ」と思ってもらえますからね。

ほかの先生たちとともに、「理科といえば水田小」と言えるくらい、取組んできたつもりです。私は今年度で定年退職とはなりますが、理科教育助成や理科教育賞で得られた「レガシー」が、これからも積極的に継承されていけばと思っています。

■取材を終えて 西本清一

塩山先生の話に耳を傾ける西本清一選考委員長(左)、常務理事の原田宏昭ら。

実験というものは、自分でやってこそ意味のあるものです。大学でも、自分で実験器具を積極的に扱う学生と、それを見て筆記しているだけの学生がいますが、やはり将来クリエイティブな研究者になれるのは、自分で手を動かしている人のほうだと思います。「一人1実験」を重視して、理科教育助成の資金を主体的な実験のために充てた点を高く評価できます。

塩山校長先生が、コイルを使った電磁石の実験のお話をされていました。「1人一実験」をクラスのみんなでおこなったことで、1人1人の結果は異なっていても、全体のデータを集めると傾向が見えてきたわけです。子どもが、自分も実験に主体者として参加し、全体の傾向、すなわち自然現象に潜む普遍的な法則があることを知った経験には大きな価値があります。理科の実験のとても意義深いところだと思います。(日産財団 選考委員長、京都市産業技術研究所 理事長)